Les Etats de l’Union européenne (UE) mettent avant, dans leurs approches nationales de sécurité, le fait qu’il existe une disparition progressive de la frontière entre sécurité extérieure et sécurité intérieure, relève un rapport sur la sécurité en Europe.

"Avant même de prioriser les menaces à leur sécurité, tous les Etats mettent en avant le fait qu’il existe une disparition progressive de la frontière entre sécurité extérieure et sécurité intérieure. Les menaces de sécurité extérieure deviennent des menaces de sécurité intérieure, et celles-ci prennent aujourd’hui le pas sur les menaces +classiques+ que sont la délinquance et la criminalité", note le rapport de synthèse de 2016 pour le Forum Technology against Crime (TAC), édité par l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et intitulé "Evaluation et perspectives des menaces sécuritaires".

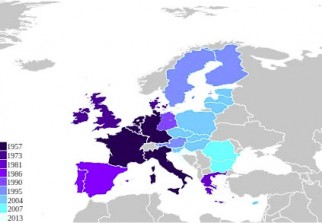

Le rapport, qui présente une analyse croisée et comparative des approches nationales des pays de l’UE en matière de sécurité, tente d’évaluer la menace sécuritaire au cours des prochaines décennies et à apprécier la manière dont les nouvelles technologies peuvent constituer un défi et une réponse à leur apporter.

Il relève que les différents pays n’abordent pas la sécurité de la même manière, citant l’exemple de la France et des Pays-Bas qui donnent beaucoup plus d’importance, dans leur approche, à la protection du territoire, la stabilité économique ou la sécurité sanitaire. Les autres pays s’intéressent à la sécurité en partant de la menace constatée, mais la majeure partie des pays entend la sécurité au sens de sûreté, c’est-à-dire de lutte contre "une intention ou un acte de malveillance".De leur côté, l’Allemagne et le Royaume-Uni, note le rapport, envisagent "expressément" la sécurité sous les aspects de la sécurité publique et individuelle.

Ces deux pays rassemblent, sous la sécurité publique, les principaux objectifs devant être atteints, ceux de prévention du risque terroriste et de la grande criminalité, la protection des infrastructures critiques et vitales ou encore, par exemple, la cybercriminalité.

Au sujet de la sécurité individuelle, les deux pays relèvent l’importance des atteintes à la vie privée ou tous les droits liés au traitement de données à caractère personnel et à la surveillance de masse.

La priorité : terrorisme, cyber-attaque et la question migratoire

L’approche espagnole soutient, pour sa part, que la mondialisation joue un rôle important dans l’évolution de l’environnement sécuritaire, qui se traduit, selon ce pays du sud de l’Europe, par une "dématérialisation" des frontières qui augmente "la surface d’attaque créant des imprévisibilités quant à la source, l’origine territoriale de la menace de sécurité".

Mais globalement, pour un grand nombre de pays, à commencer par la France, le terrorisme international et transfrontalier est devenu la menace "principale" en 2015.

Par ailleurs, le cyberespace fait face à un phénomène de prolifération d’outils malveillants dont l’appréhension est particulièrement complexe, relève le document qui fait remarquer qu’en Europe, la menace de cyber sécurité est "une priorité difficile à cerner, et s’apprécie différemment selon les Etats".

Les objectifs des attaques peuvent être divers dans leur nature, explique-t-il, indiquant qu’il peut s’agir d’espionnage opéré par des acteurs étatiques, de paralyser un pays en visant ses infrastructures vitales ou de frapper la sphère politique ou l’économie d’un pays, par exemple en s’attaquant à une industrie aux activités essentielles à la survie de l’Etat.

Mais pour les auteurs du rapport, la cyber-menace en provenance d’acteurs non-étatiques est "encore plus difficile à appréhender". "Elle est presque imprévisible car elle ne repose pas sur des tendances diplomatiques connues, contrairement à celles établies d’Etat à Etat", expliquent-ils.

Par ailleurs, l’Italie place les manaces terroristes au sommet des priorités, suivies de la question migratoire et de la menace cyber. Pour ce pays, la question migratoire se traduit en menaces "potentielles ou avérées".

"La question migratoire, qui n’est pas une menace en soi mais qui peut venir en conforter certaines, nécessite en tout état de cause des réponses en matière de sécurité, et est sans doute la plus susceptible d’entrainer des désaccords, non pas sur la constatation du phénomène mais sur l’attitude à adopter face à celui-ci", souligne le rapport.